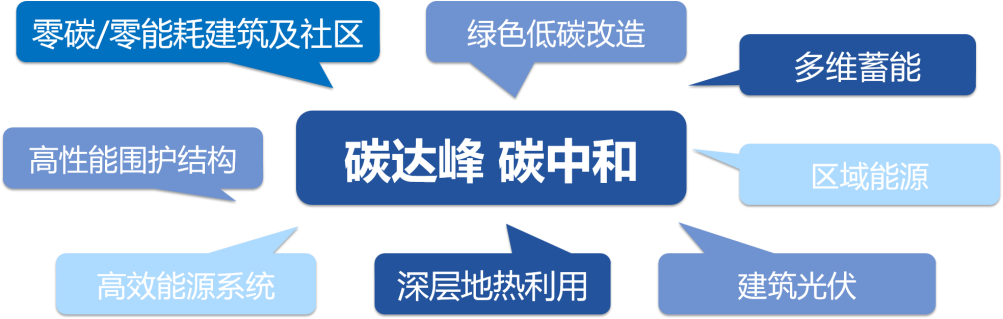

中国建研院作为科技型央企,充分发挥责任担当,高质量支撑完成国家建筑领域“双碳”战略技术路线图制定工作,为构建我国“双碳”战略“1+N”政策体系提供关键数据支撑和技术保障。中国建研院坚持以科技创新为引擎,持续推动绿色低碳发展,自“双碳”目标提出以来,在零碳/零能耗建筑与社区、可再生能源利用、高效建筑能源系统、区域能源系统优化等领域,开展了一系列关键技术研究。

【国家重点研发计划项目】零碳建筑控制指标及关键技术研究与应用

2022年11月,“十四五”国家重点研发计划项目“零碳建筑控制指标及关键技术研究与应用”(编号:2022YFC3803300)正式立项。项目基于我国建筑形式、气象特征、面向未来的能源结构,以零碳建筑控制指标体系建立和全过程评价为先导,以建筑能耗和碳排放计算工具研发为支撑,研究能源系统优化配置及精准协同控制技术,研发低碳外墙保温体系和关键产品,建立零碳建筑技术体系并完成集成示范。2024年6月,项目已通过科技部中期检查及住建部重点专项评估。

【国家重点研发计划项目】建筑光伏系统仿真与设计软件

2022年11月,“十四五”国家重点研发计划项目“建筑光伏系统仿真与设计软件”(编号:2022YFB4201000)正式立项。本项目在理论方法方面,针对建筑与光伏间双向影响,建立建筑光伏构件光-电-热耦合模型与求解算法,搭建产用能耦合计算模型,为高效准确仿真建立理论与算法支撑。在技术集成方面,建立建筑光伏综合量化评价方法,提出多专业协同、精细化设计方法,开发光伏系统联合仿真模块,为全面协同设计提供方法与数据支撑。2024年6月,项目已通过科技部中期检查及住建部重点专项评估。

【国家重点研发计划项目】高效智能围护结构研发及应用

2023年12月,“十四五”国家重点研发计划项目“高效智能围护结构研发及应用”(编号:2023YFC3806300)正式立项。本项目按照“需求分析-理论研究-产品研发-应用技术-工程示范”的研究路径,紧密围绕双碳目标,针对围护结构不能适应动态需求进行变化调节,建筑产能等现阶段共性关键问题,采取理论与实验相结合的研究方法,开展以夏热冬冷和夏热冬暖地区为代表的典型气候区适宜性产品、构造、应用技术、工程示范研究,通过对产品、相关技术的研发及应用,实现绿色赋能示范。2024年6月,项目召开了年中全体例会暨各课题协同推进与示范工程交流会。

【住房和城乡建设部科学技术计划项目】近零能耗建筑认证体系建设与工程实践研究

2021年6月,住房和城乡建设部2021年科学技术计划项目“近零能耗建筑认证体系建设与工程实践研究”(编号:2021-R-041)正式立项。本项目通过对国内外建筑领域认证工作的系统性研究,针对我国近零能耗建筑特点,研究制定了近零能耗建筑系统的认证程序和实施规则,明确了“文件审查+现场检测+现场检查”的认证模式。项目研究构建了近零能耗建筑认证指标体系,首次创立了完整的近零能耗建筑系统认证体系,并通过实际工程案例开展近零能耗建筑系统认证实践研究,对近零能耗建筑系统认证体系的开展流程、关键指标、核心参数、检测内容进行实践,逐步优化和完善认证制度体系,验证了该认证体系的科学性和合理性。

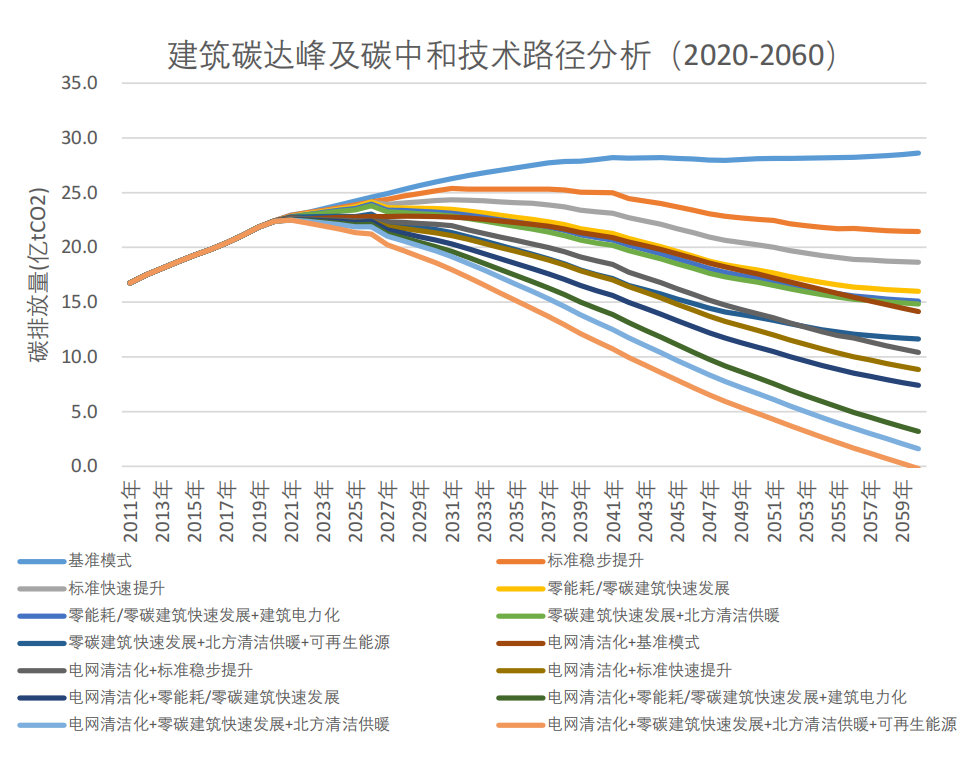

【住房和城乡建设部科学技术计划项目】建筑碳排放总量预测及碳中和技术路线图研究

2021年6月,住房和城乡建设部2021年科学技术计划项目“近零能耗建筑认证体系建设与工程实践研究”(编号:2021-R-043)正式立项。本项目通过对影响建筑碳排放的宏观因素及微观因素的综合考量,以建筑运行碳排放为重点,建立了涵盖物化生产碳排放的建筑碳排放计算和预测模型,开展了建筑本体节能技术和减碳技术的发展趋势和推广可行性研究,编制了实现建筑领域碳中和技术路线图,并为国家相关政策提供了技术支撑。

【住房和城乡建设部科学技术计划项目】零碳建筑定义与指标体系研究

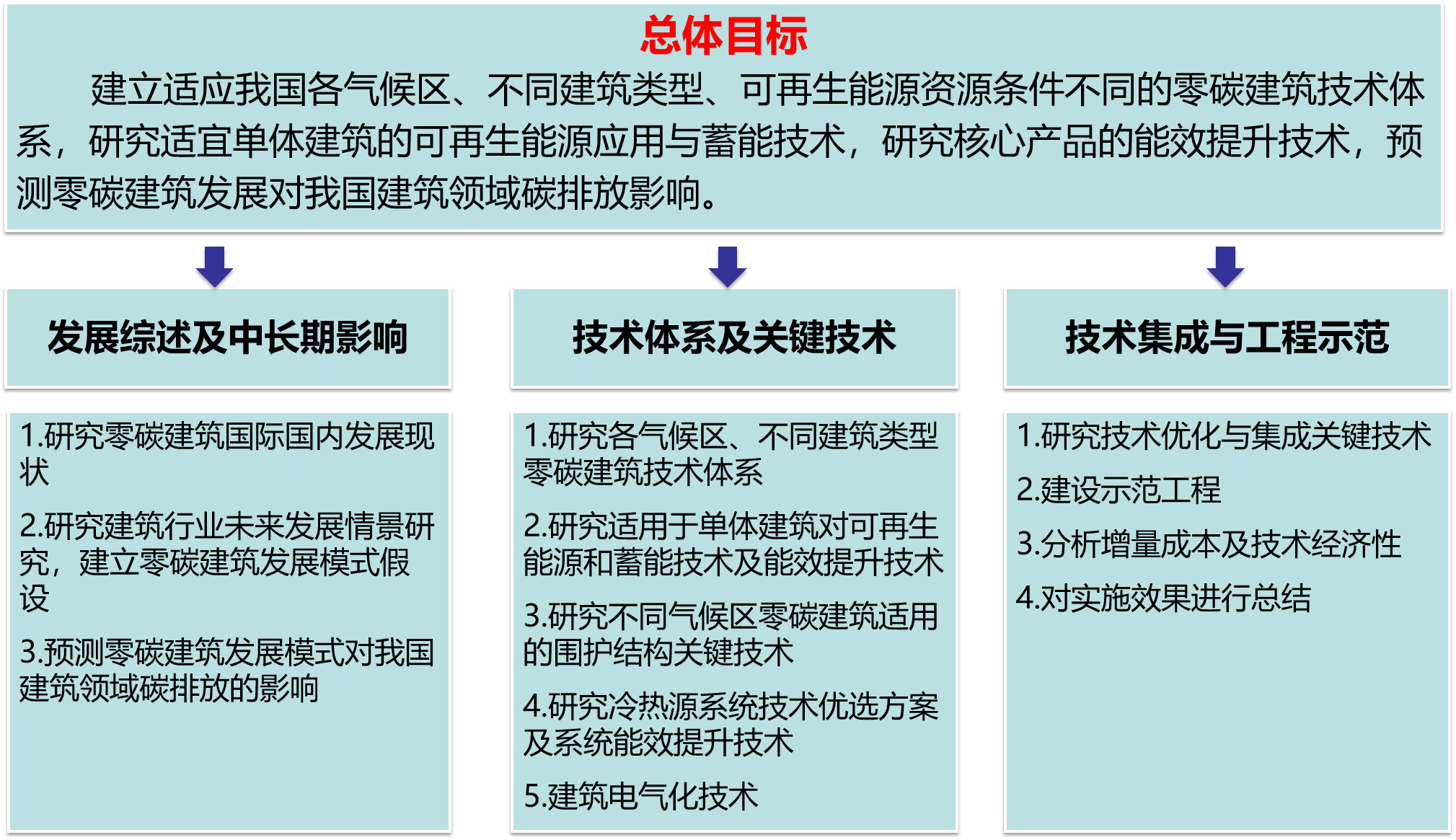

2022年6月,住房和城乡建设部2022年科学技术计划项目“零碳建筑定义与指标体系研究”(编号:2022-K-124)正式立项。本项目通过对国外国内零碳建筑发展现状及零碳建筑发展对建筑领域碳排放的影响开展相关研究,提出了适用于多气候区不同类型的零碳建筑技术体系及关键技术,通过技术集成、经济性分析及工程示范,完成零碳建筑技术由系统化技术研究到实践落地,支撑我国零碳建筑未来规模化推广。

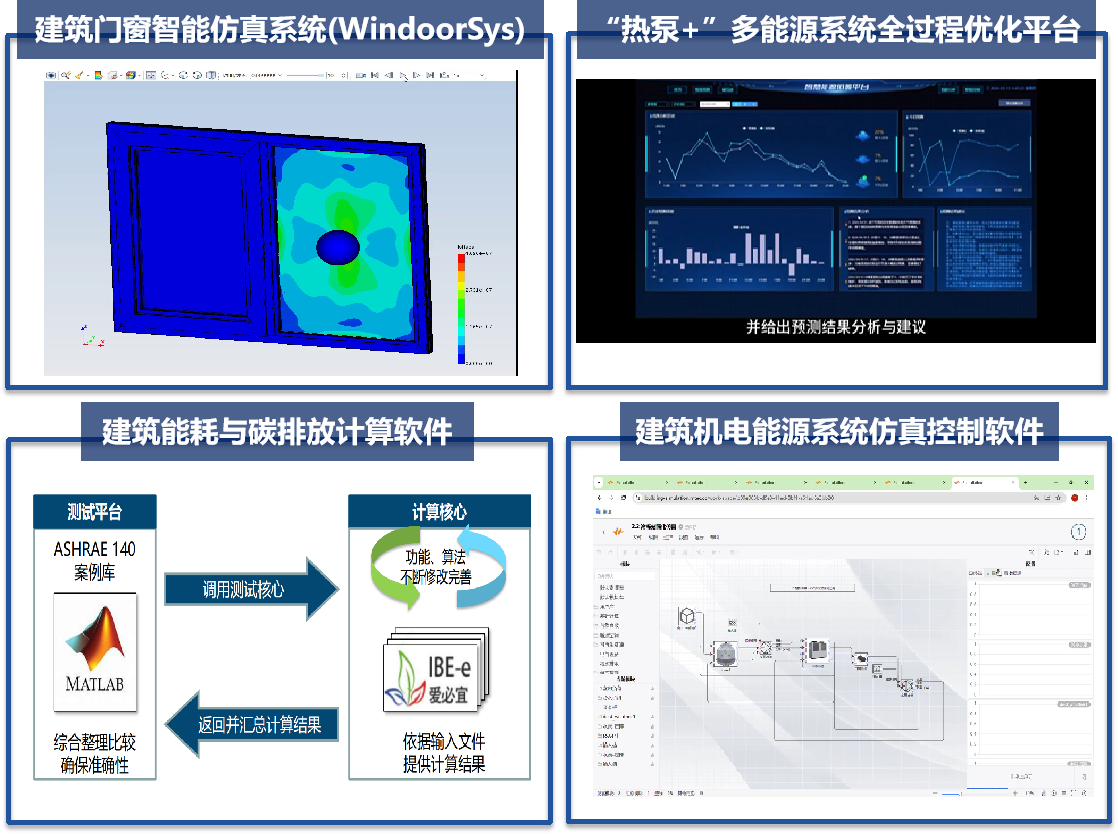

【科技成果转化】 国产自主IBE建筑能源与环境系列仿真工具

中国建研院积极响应行业需求,研发国产自主能源与环境系列仿真工具,开发建筑热过程、物理网络、传热传质过程的底层求解器,开展建筑物理、能碳计算、能源系统等方面的系列仿真工具的研发,突破国外底层求解引擎垄断,打造建筑环境与能源数字底座,支撑在建筑能源与环境领域的科研、设计、开发活动所需要的性能分析和模拟仿真,推动行业基础创新。

回望“双碳”工作历程,中国建研院始终以科技创新为引领,积极探索绿色低碳发展的技术新路径。未来,中国建研院将继续在“双碳”领域深耕细作,为行业的绿色转型和可持续发展提供坚实支撑。

(供稿:科技标准部、环能科技 编辑:曹博)