今天是我国第41个教师节,是尊师重教、感恩老师的重要节日。中国建研院十分重视人才和学生培养,已有60余年招收和培养研究生的历史,为全国首批获得博士学位、硕士学位授予权的单位之一。如今,中国建研院的浓浓师生情正穿越时光款款而来......

80年代 桃李春风

中国建研院1984届博士、硕士研究生在当时院主楼前拍摄的毕业合影。

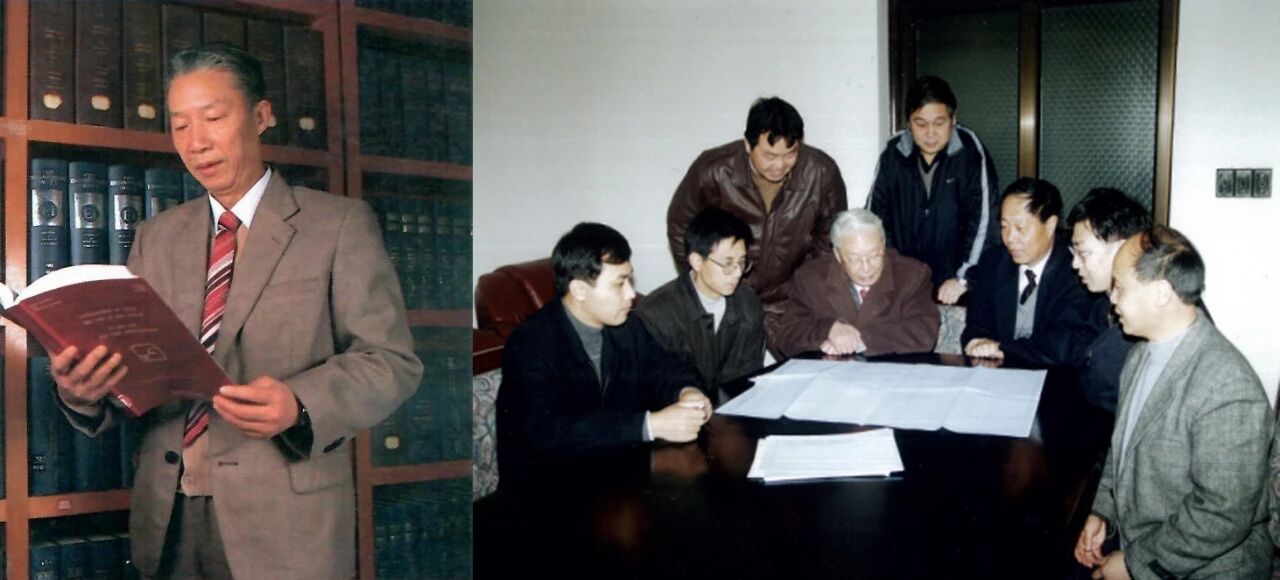

80-90年代 严谨求实

左图为上世纪80年代中国建研院地基基础工程专家、中国工程院院士黄熙龄在图书馆查阅科技文献。右图为上世纪90年代,在当时的中国建研院地基所北楼216会议室,黄熙龄院士与学生们在一起研讨项目方案。精益求精、严谨求实是一代代地基人的传承。

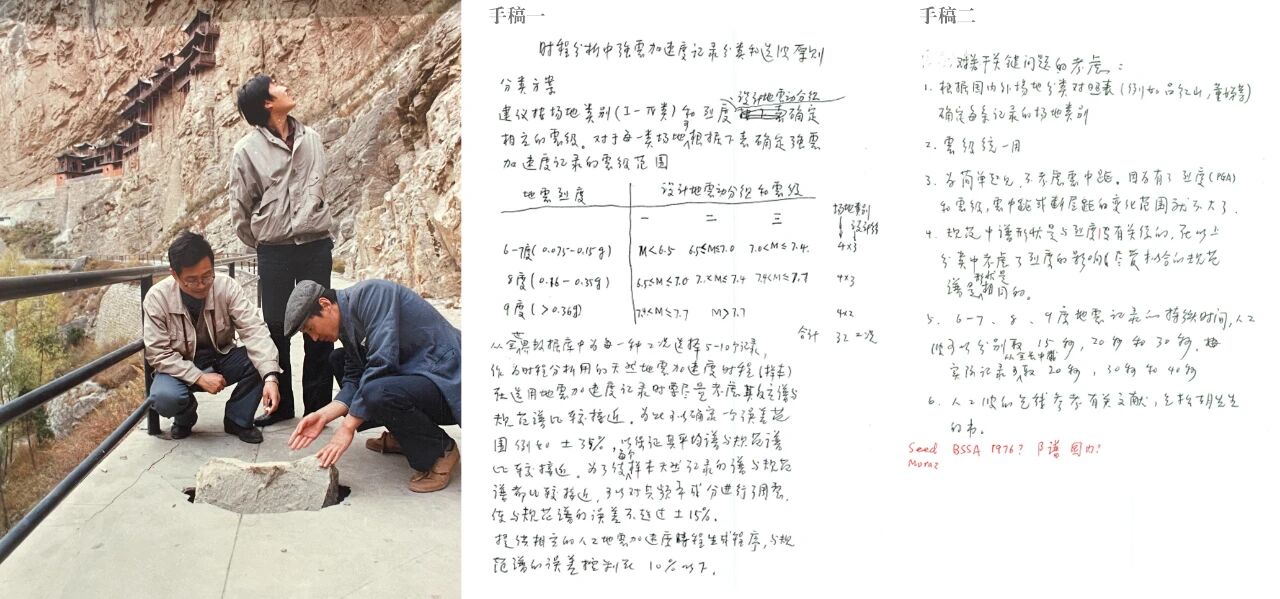

90年代 精神灯塔

左图为1989年中国建研院建筑抗震专家、中国科学院院士周锡元(左一)在大同阳高地震调研一线。右图为周锡元院士与学生们交流关于天然波选择的想法(手稿)。周锡元院士以严谨的治学态度和深切的为民情怀,为学生们树立起一座精神的灯塔。他俯身细致核查地震情况,笔记本上密密麻麻的字迹,不仅是数据的记录,更是责任与智慧的沉淀。

90年代末 传道受业

左图为1993年中国建研院建筑结构工程专家、中国工程设计大师何广乾在指导博士研究生论文。右图为1999年何广乾大师(左三)参加博士学位论文答辩会。何广乾大师十分重视高技术人才的培养,对学生不但给予学业上的指导,更多的是品格上的提升,培养了一批行业栋梁。

2007 作育人材

2007年中国建研院地基基础专家、导师闫明礼(二排右一)参加博士研究生佟建兴(二排左一)的学位论文答辩会。闫明礼老师治学严谨、为人师表,重视专业理论与工程实践相结合,为我国CFG桩复合地基技术的研发推广和人才培养做出了重大贡献。

2010 薪火相传

2010年中国建研院岩土工程专业博士研究生李建民(左四)学位论文答辩会后,与导师滕延京(左五)合影。李建民表示,十五载岁月匆匆,十五年前,我在中国建研院求学,老师在学术上为我指引方向,在人生道路上给予我关怀和支持;十五年后,我扎根工程一线,用实际行动践行所学。如今获聘中国建研院硕士生导师,将把这份对专业的坚守和对学生的责任传承下去。

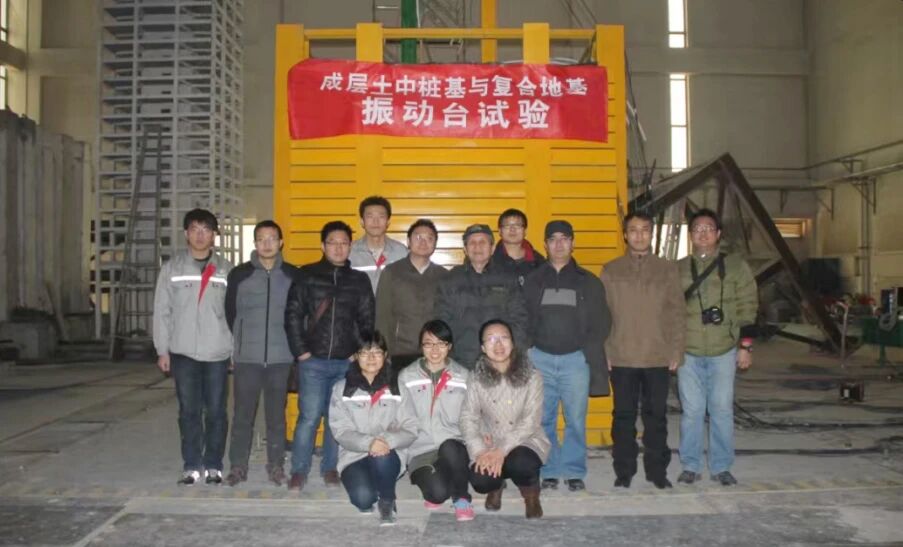

2012 教无常师

2012年,80岁高龄的导师刘金砺(二排右四)与他的学生高文生(二排右三)、分管科研工作的宫剑飞(二排右二)在中国建研院通州实验室共同指导高文生的硕士研究生倪克闯(三排右一)进行“成层土中桩基与复合地基振动台试验”。刘金砺老师从课题研究的技术路线到模型箱的加工制作与试验数据分析,每个环节都给予了细心的关注和指导。

2017 学以致用

2017年导师杨斌(右)到中石油云南石化构六顶升纠偏加固项目检查指导工作。博士研究生刘丰敏任该项目顶升小组组长,该项目为建研地基首次采用PLC同步顶升控制系统进行钢结构纠偏,取得圆满成功。

2022 专注热忱

图为2022年中国建研院首席专家、全国工程勘察设计大师、研究院常务副院长肖从真在课题组组会上讲解技术要点。学生们表示,在肖从真大师的课题组,有着每周二早8-9点召开组会的传统,在肖从真大师的指导下,组会成为知识传递与思想碰撞的绝佳平台。他通过公式、图表细致讲解技术要点,将复杂知识拆解得清晰易懂;研究生们围坐成圈,目光聚焦,或凝神思索,或快速记录,全然沉浸在学术交流中。这般场景,尽显课题组在学术钻研上的专注与热忱,也让师生间的学术互动更显鲜活,为科研探索注入蓬勃动力

2024 精益求精

图为2024年中国建研院首席专家、全国工程勘察设计大师王翠坤(左五)与学生们(仇华华、赵英琦、崔明哲、罗志强、冯旭光、王柏翔)一起参加王翠坤大师工作室课题组组织的晨跑活动。学生们表示,王翠坤大师不仅在科研中精益求精,在生活中也积极践行体育精神。她经常勉励我们参与体育锻炼,并定期组织晨跑活动。跑步带给我们的不仅是强健的体魄,更是在科研中破解难题的坚持,以及在科研领域深耕的执着。

2024 师恩如海

图为2024年博士研究生于希洋和王帅在导师王清勤荣休之际的合影留念。于希洋表示,在中国建研院求学中,我深深感受到王清勤老师的关怀与引领,他不断提供科研课题和工程锻炼机会,让我在实践中逐渐找到了自己的兴趣和研究路径,还经常组织交流活动,鼓励我们在思想碰撞中获得启发。王帅表示,感谢王清勤老师在学术与人生的道路上给予我的悉心指导和无私支持,他不仅在学术上为我指引了方向,更在我人生的道路上充当了引路人。

2024为人师表

2024年硕士研究生欧阳硕(二排右二)在导师刘军进(一排右三)及各位专家老师的指导帮助下,顺利完成开题工作。欧阳硕表示,刘军进老师治学严谨,态度认真,不仅在专业领域给了我很多宝贵的建议,还让我意识到在学习和科研过程中,保持好奇心和持续的努力是多么重要。他提醒我,面对难题时,不仅要依靠已有的知识,还要勇于探索新的方法和思路。

2024 因材施教

2024年博士研究生高雅巍(左一)跟随导师史铁花(右二)前往地震灾区开展房屋震害调查、应急评估等工作。高雅巍表示,跟随史铁花老师共赴灾区的经历,使我对房屋震害有了更为直观的认知,对建筑抗震隐患有了更为深刻的理解,坚定了我扎根抗震防灾领域的信念与决心,为我的课题研究及论文撰写奠定了基础。

2024 和蔼可亲

2024年硕士研究生曾永川(二排右一)参加“国内外建筑结构材料与构件物理力学性能设计指标对比研究”中期报告会,与导师朱爱萍(二排右五)初次线下见面。曾永川表示,初次见面恰逢报告会,我难免有些紧张,但朱爱萍老师会上会下的亲切交流与温和笑容,很快让我放松下来。在课题研究中,她总能一针见血地指出关键,帮我理清思路。她的人格魅力和严谨的治学态度,是我心中优秀学者的模样。

2024 尽心尽力

2024年硕士研究生丁建楠(右)与导师李建辉在毕业典礼上的合影。在李建辉老师的指导下,丁建楠完成了基于构件延性需求的钢筋混凝土剪力墙边缘构件箍筋智能设计方法研究,并以优异成绩毕业,获“北京市优秀毕业生”称号,保送至美国普渡大学深造。

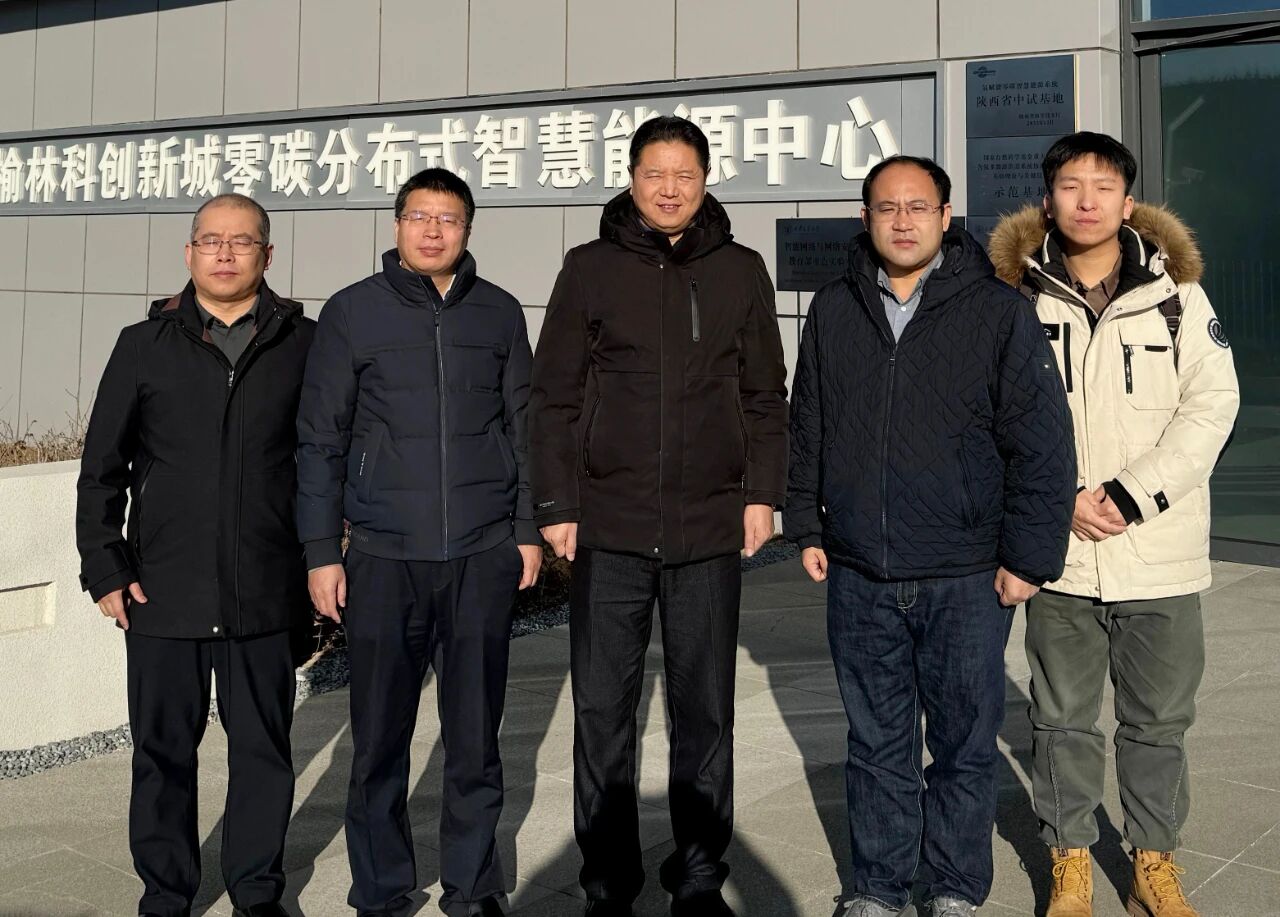

2025 联系实际

2025年博士研究生蒲毅(右一)随导师赵力(左二)赴陕西榆林零碳能源中心交流学习。蒲毅表示,我在实地调研中近距离了解了前沿能源技术与绿色建筑应用,深刻体会到理论联系实际的重要性,在赵力老师的指导下收获了许多宝贵经验。

2025 良师益友

2025年在中国建研院主楼前,学生们为导师冷发光(一排右三)、王晶(一排左三)、黄靖(一排右二)和王永海(一排左二)献上鲜花,表达敬意与感恩。师生们相聚在此合影,既展现了学生对老师们的诚挚祝福,也定格了师生间的美好互动与深厚情谊。

2025 丹心一片

2025年硕士研究生马煜琦(右)与导师唐曹明交流学术问题。马煜琦表示,我与唐曹明老师的交集始于夏令营,从毕设答疑到课程选课,从科研思维到未来规划,从假期学习督促到返院后关怀关注 ,老师总是与我详细沟通。在课余,还会给予我更多的学术资源,提供有效的专业见解,帮助我解决许多学习上、生活上的问题。丹心一片只为学子,霜染两鬓遥望未来,感谢老师。

2025 诲人不倦

2025年硕士研究生李志明(左)与导师任重翠一起讨论研究课题。李志明表示,拍这张照片的时候,我正和任重翠老师一起专注探讨研究课题的技术路线,我拿着笔在本子上画研究的框架,遇到思路卡壳的地方,老师会耐心指出来,比如哪个环节的逻辑不太顺畅,或者哪种方法可能更适合我们的研究方向。

2025 细致入微

2025年导师唐意(右)对硕士研究生吴宇翔提出论文修改意见并进行详细指导。吴宇翔表示,在我完成第一篇论文后,唐意老师细致入微地提供了论文修改意见,引导我跳出零散的知识点束缚,学会以批判性思维审视资料,并运用理性逻辑来组织观点,最终圆满完成了论文的撰写。

2025 言传身教

2025年中国建研院地基所岩土工程专业硕士研究生黄世卿(左四)学位论文答辩会后,与导师杨生贵(左三)及答辩专家合影。黄世卿表示,杨生贵老师在我研究生阶段的指导教育是全面的,从老师身上学到严谨的科研理论、宝贵的工程经验、踏实的工作方式和积极的生活态度,这些无一不让我感触良多,受益匪浅。

2025 悉心指导

2025年硕士研究生张翼(右二)在毕业典礼暨学位授予仪式时与老师们合影留念。张翼表示,在研究生阶段,环能科技顾问总工程师邹瑜(左一)和环能科技建筑节能测评中心副主任邓琴琴(右一)在我学术层面的支持和人生道路的指引使我受益匪浅,毕业后我也选择留在中国建研院,希望能为建筑节能事业贡献自己的力量。

2025 循循善诱

2025年构力科技BIMBase研发中心企业导师康忠良(右)对构力科技、哈尔滨工业大学联合培养的硕士研究生高远进行细致地指导,双方共同讨论大尺度地形建模的相关开发流程。

2025 教学相长

构力科技Plant软件研发部企业导师杨华(右)和构力科技、哈尔滨工业大学联合培养的硕士研究生杨洺共同分析待解决的软件BUG问题。

2025 春风化雨

2025年硕士研究生代一豪(右一)和导师于文在昆明出差途中合影。代一豪表示,出差途中路过一处风景甚好的地方,于文老师提议下车合影留念,这一举动让我感受到老师除了有认真严谨工作的一面,也有热爱生活可爱的一面,使我更加期待日后与老师一同开展的工作和学习。

2025 悉心教诲

2025年硕士研究生张诗野(右)请教导师孟冲论文。张诗野表示,作为孟冲老师的首位研究生,我有幸在科研与生活的各个方面都得到了悉心指导与关怀。与孟老师相处的两年里,我在专业学习、课题实践、项目推进等方面都有了显著的提升。我将秉承老师的治学精神与做人风范,脚踏实地、笃行致远,为绿色低碳与健康中国事业贡献绵薄之力。

2025 桃李满园

中国建研院校长、学位评定委员会主席许杰峰,以及研究生导师与2025届毕业研究生合影。

如今,中国建研院已拥有土木工程一级学科博士学位授予点,土木水利博士专业学位授予点,建筑技术科学二级学科硕士学位授予点,建有土木工程博士后科研流动站,紧密围绕专业特色和优势技术,服务国家重大发展战略,支撑工程建设中的重大科技需求,持续推动行业技术进步和发展。

爱国爱院、团结奋进,艰苦奋斗、励精图治。一代代中国建研院人发扬院风精神,将师道与学脉赓续传承,同心同德,刻苦钻研,为助力我国建设事业高质量发展,为国家和行业培养输送德才兼备的高层次人才作出重要贡献!

(供稿:公司人事部 中建研科技 建研地基 环能科技 构力科技 建筑设计院 科技发展院 编辑:曹博)